文化保定新景深系列报道之一

发布日期:2025-11-06 14:51

来源:

字体:

字体:

|

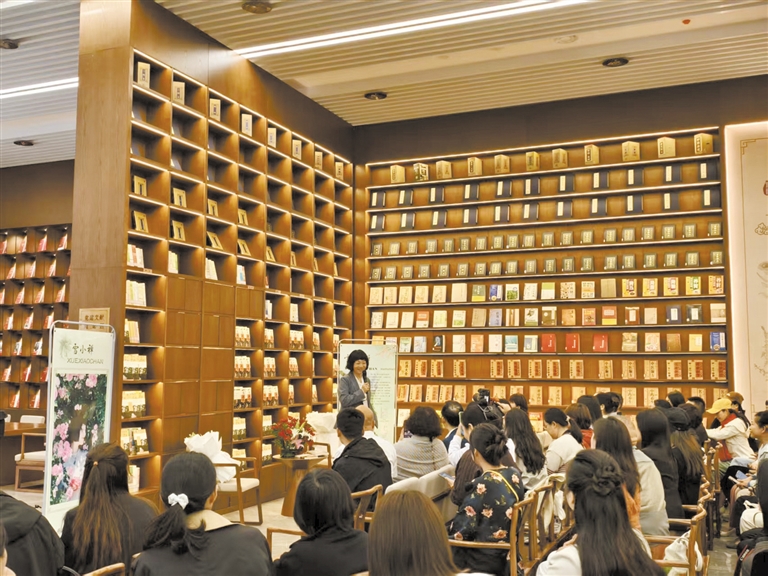

| 安国市图书馆开展图书分享会。 受访单位供图 |

□保定日报记者 刘寒凝 刘向真

秋日的图书室里暖意融融。阅读老师捧着图文册,指尖划过曲阳石雕的老照片,轻声为几个孩子讲:“咱们这儿的匠人,能把石头雕出活气来……”孩子们凑在桌前,眼里闪着光。当石雕“讲述”文化故事,当书香与匠心不谋而合,曲阳人在齐村镇店上村农家书屋中为传承和弘扬传统文化搭建起了一座桥梁。

一场“农家书屋+”的探索,充分发挥着农家书屋在基层精神文明建设、乡村文化振兴等方面的积极作用。曲阳县文广旅局文化广电股股长陈雪莉说,近年来曲阳县各有特色的农家书屋,通过将阅读与党建党史、红色传承、非遗项目等主题深度融合,引导群众从“阅读”走向“悦读”,把农家书屋真正打造成全民阅读的基层阵地。

定兴县同样讲述着文化与乡村的融合故事。截至目前,当地已建设“流动书吧”110个,建成金台阅读驿站3座、农家书屋274个。这些散布在乡村的阅读空间,正以崭新的面貌和丰富的功能,悄然改变着村民的精神文化生活。

在保定,乡村阅读空间的建设和创新实践只是保定公共文化服务提质升级的一个缩影,更多城市书院、阅读驿站、乡村书屋、流动书吧等文化园地,已融入社区、商圈、校园、景区、乡村中,成为群众的精神栖息地,把公共文化服务送到群众身边。

“十四五”文化发展规划提出,优化公共文化资源配置,加强各级各类公共文化设施建设,打造新型城乡公共文化空间。

“这五年来,保定市以‘四级网络全覆盖、设施提档再升级’为主线,各地公共文化基础设施建设投入力度持续加大。目前已基本建成覆盖城乡、便捷高效的市、县、乡、村四级公共文化服务体系。”市文广旅局公共服务科科长李海宏介绍,目前全市公共文化场馆布局不断优化、规模持续扩大。

全市现有公共图书馆21个、公共文化馆21个、公共美术馆15个,所有县级图书馆、文化馆均达到国家建设标准。基层服务网络全面夯实,建有乡镇(街道)综合文化站258个、村(社区)综合文化服务中心4182个,实现城乡全覆盖。这组数据勾勒出保定公共文化服务的坚实基座,确保着城乡居民“一刻钟阅读圈”的便利与舒心。

秋日的清晨,保定市图书馆门前已有读者排队等候开馆。市图书馆负责人马俊介绍,市图在“十四五”期间完成了原址提升改造,馆舍面积扩大至12000平方米,座位增至1000余个,获评国家一级图书馆。

同时,为了推动优质文化资源直达读者,市图持续推动“图书馆+”模式,与社区、企事业单位合作建设了53家社区图书馆,存有图书43006册;积极响应“冀图邮书”项目,组建近400平方米物理库,自2024年10月上线以来,借出图书8206单,新增用户约7500人。

涿州市则是在2022年完成了高标准的新三馆综合体建设。图书馆、文化馆、美术馆位于该市高新区华阳东路鹏程大街102号职教园4号楼,总面积为11673平方米。

“图书馆、文化馆、美术馆资源共享,空间互通。”涿州市文化馆馆长范亚菊说,除了新馆,他们还创新推行“一馆两址”服务模式。图书馆在南关大街增设分馆,文化馆对鼓楼大街原馆进行重新修缮,形成新旧城区联动、覆盖更广的服务网络。

在安国市,一家24小时智慧图书馆于2024年6月在药都公园东南角投入使用。该图书馆建筑面积146平方米,馆藏图书8000余册,可同时容纳50余人阅读学习。运用信息化和RFID技术,通过资源共享、人脸识别、自助借还等智慧互联服务,图书馆可实现全天候开放、无人值守、自助借阅功能。

各类公共文化空间不仅是阅读的场所,更成为培育文化自觉的重要平台。这种文化自觉在书院中也得到了充分体现。

在白沟新城人民广场,一座门前标有“勤政书院”字样的雅致小屋格外引人注目。书院于2023年6月对市民开放,现有藏书2万余册。

“这里环境好、氛围好,离家很近,有空就会过来看看书。”市民高伟说。

白沟新城宣传文化局相关负责人王菲说,书院不仅提供图书借阅服务,还举办各种形式的文化活动,满足不同人群的多元需求。

自2021年以来,保定共建成这样的新型公共文化空间162座。城市书院、学校书院、乡村书院等多元类型协同发展,功能效益持续发挥。这些书院不仅数量众多,群众举步可至,各类文化活动也丰富多彩,大幅提升了群众的文化获得感、幸福感。

“‘一刻钟阅读圈’的形成,其深层意义在于引导和培育了一种广泛的文化自觉与文化自信。”李海宏激动地说,从城市到乡村,从中心馆到基层服务点,保定的公共文化设施不仅保障了人民群众基本文化权益的均等化,更激发了群众的参与热情,让内化于心的精神追求成为一种生活风尚、一种休闲方式,使文化在当代生活中焕发无限生机。